※ウェブサイト『マジスピ』には音声の文字起こし(読みやすく加筆修正済)があります。

■YouTubeではメモ、資料、スライドなどを映していますが、音声プラットフォームの「ながら聞き」でも十分ご理解いただけると思います。

※今回使った資料は以下からダウンロードできます

https://x.gd/Z6JaL

ウェブサイトでは最下部に音声プレーヤーがあります。倍速再生も可能ですし、YouTubeより通信量も少ないし、スマホを画面オフにしても聴けるので便利です。

■ご感想・ご質問は『アンケートフォーム』からどうぞ

https://x.gd/Mp7Lg

目次

今回の要点と要約文

今回の要点

- 「罪を憎んで人を憎まず」は、仏教的にも正しい言葉。本来の人間は無垢な存在だが、煩悩の積み重ねから悪行を生んでしまう。

- 憎悪の原因となる対象は、本来その実体がないにもかかわらず「ある」と思い込んでしまう無知を解脱するのが仏教の教え。

- 正しい知識に基づく真の忍耐は、慈悲の念や真理への理解を育ててくれる。

※要点は以下のショート動画でも語っています

先日のカウンセリングでは普通に話を聞くかと思ったら、『ダライ・ラマの仏教入門』という本を出され、「この箇所がわからないので説明してほしい」というご相談でした。

即興だったのでこれまでの理解が試されるところでしたが、まあまあ答えられたような気がしています。

許可をいただいて撮影させていただいたので、今回はその一部を出します。

後でこの本をちゃんと読んだので、補足もします。

テーマは、苦しみや怒りにどう向き合うか。

苦しみや怒りにどう向き合うか。

『ダライ・ラマの仏教入門』は深い問いを与えてくれます。

本書の中に「苦しみに耐えれば耐えるほど、悪い行いに対して憎しみを起こすようになる」という一節があります。

忍耐することで憎しみが増幅するなら意味ねーじゃん、それ忍耐になってねーじゃん、と思うかもしれませんね。

でも、実はここに仏教の核心的な智慧が込められている。

この「憎しみ」とは「罪を憎んで人を憎まず」ということなんです。

私たちはすべて、本来は「純粋な存在」です。

人間の生命波動(オーラ)も、本来は無垢で無実なんです。

しかし「無知」「無明(むみょう:叡智が欠けていること)」によって、純粋な本性が曇らされ、煩悩が蓄積されてしまう。

蓄積された煩悩は「潜在力」となって、怒りや憎しみの連鎖を生み出していくわけです。

ですから、憎むべきは「煩悩そのもの」であって、人ではないんですよ。

「悪い行いに対する憎しみ」というのは、悪い行いには1ミリの価値もなく、誰もが絶対に幸せになれないことを徹底的に自覚することなんです。

そうして怒りや憎しみの無意味さを、普通の理解よりはるかに深く、それこそ絶望的に味わわなければならないんですよ。

今回の話では、自分の中に怒りの「直接原因」は母親ではない、ということ。

そりゃ心無い言葉を何度も浴びせられたら、普通は相手=人に対して怒りが湧いてくるんですよ。

でも、その怒りとて、本当は私の心の内側から湧いてくるんです。

ここが理解の難しいところですが、怒りを感じている「私」そして「心」はどこにあるのか?

何が「私」なのか?

何が「心」なのか?

それを瞑想しながら考えていけば、やがて気がつくときが来るでしょう。

すべては「空」であり、実体を持たないということを。

それを体認することで、私たちは怒りや苦しみの幻惑から解放されていきます。

もちろん、ここで言っているのは根源的なことなので、本当にわかるのは簡単じゃないですよ。

チベット仏教的に言えば、何度も生まれ変わって修行していくんです。

その根本となるのは、瞑想による「直接知覚」です。

苦しみを真正面から忍耐することを通じて、私たちは他人の痛みや悲しみを理解できるようになる。

それが「慈悲」、悲しみを慈しむ心です。

それを育ててくれるのが、“宿敵”とも呼べるような通常の感情では憎き存在なんです。

これ、「仏教入門」のレベルじゃなくて、本質的な話です(笑)

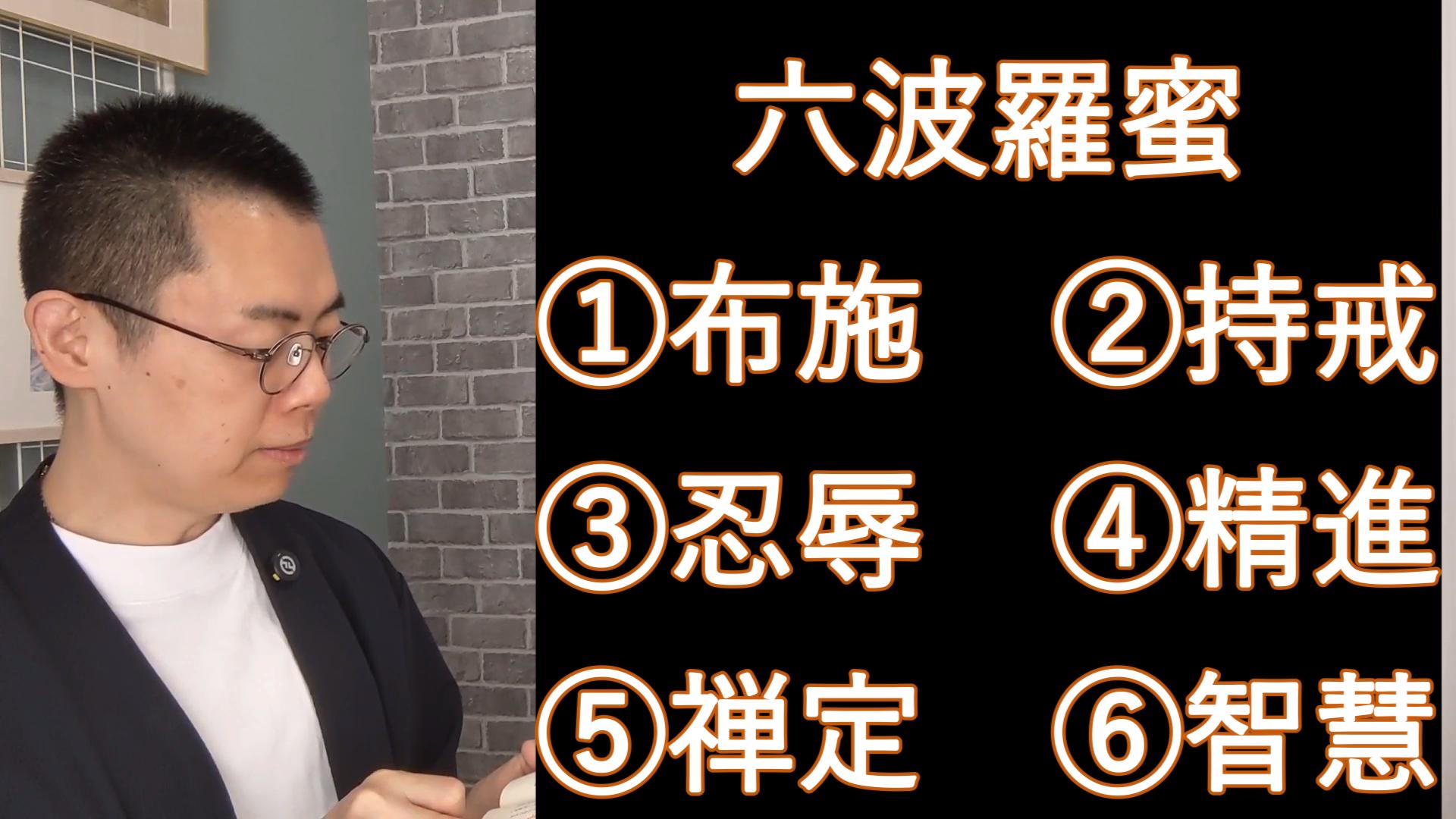

そして、それを支えるのが「六波羅蜜(ろくはらみつ)」です。

布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧。

(意味はググってください)

この6つの実践が、苦しみを悟りへと転化していく道です。

今回の本を通じて、チベット仏教というのはかなり緻密な論理で構成されていることを感じました。

まずはしっかりお勉強することが大事ですね。

けれども今回のご相談のように「そもそも書かれている言葉の意味がわからない」のは困りますね。

ダライ・ラマ法王よ、もうちょっと凡人にもわかるよう説明していただけないものか。

だからこそ、今回は私の理解できる範囲内ではありますが、解説させていただきました。

要点・要約文を読んで、あとは動画でご覧になりたければ以下からどうぞ。

仏教は「人間関係の苦しみは “無知” ゆえに生まれる」と説く

今回の動画の前半はクライアントさんとの対談です。文字起こしは省略するので、ご興味あれば動画をご覧ください。

クライアントさんとの対談をご視聴・ご聴取いただき、ありがとうございました。

この動画・音声では『ダライ・ラマの仏教入門』という本を、その場で渡され初見でパッと読んで、思ったことを述べただけでした。

この後、発言に不十分な部分があってはいけないと思ったのでじっくり読みました。

その上で補足解説します。

この本は「入門」とは書いているけど、その割に結構難しいです。

なので今回は限られた時間の中で要点を補足したいと思います(本当は要点以外の細かい点も大事なのですが、それはまた別の機会に)。

今回このクライアントさんは、子供の頃から母親が理不尽な怒りをぶつけてくる中で、ずっと葛藤を抱えておられるとのこと。

この方の話し方を聞けばお察しかと思いますが、かなり温厚な性格でいらっしゃる。

一方、この方の母親はかなり気が強い性格なのもあり、いろんな不満を子どもにぶつけてきたのでしょう。

普通は目に入れても痛くないはずの孫の幸せですら許せないぐらいなので、相当ネガティブなものを抱えています。

普通に考えれば距離を置いて暮らせばいいと思うんですけども、この方は家の特殊事情で生活や仕事を共にしないといけない関係性なんですね。

たびたびこのマジスピラジオでも述べてきた通り、親子関係は本当に難しいです。

前半の動画の最後におっしゃった通り「解脱がしたい」とのことですが、もちろん簡単なことではない。

それを前提の上で補足解説していきたいと思います。

まず、対談の冒頭で朗読した部分(クライアントさんからご質問いただいた部分)を載せておきます。

苦しみに耐えれば耐えるほど、あなたは悪い行いに対してさらに嫌悪の情を起こすようになるでしょう。

忍耐は解脱の素晴らしさや利点に目を開かせてくれます。さらに、あなたは自分の苦しい体験を通じて、他人の痛みを推し量ることや、彼らのために何か手助けをしたいという意欲を生じることも可能になるでしょう。

苦についてこのように考察を行えば、苦しみは修行と考察を行うための絶好の機会を提供してくれるものと見ることができるでしょう。

ダライ・ラマがこのようにおっしゃっている意味は、「罪を憎んで人を憎まず」ということではないですか?

とクライアントさんに即興で述べました。

後で本を読み直してみると、だいたいそういったことが書かれてました。

本に書かれていたことは、

憎悪はその人の本性ではない。長い間の無知によって蓄積されてきた煩悩が、憎悪的な行為を生んでいる。

といったこと。

つまり、人間はそもそも純粋な存在ではあるが、仏教で言うところの「無知」や「無明(むみょう)」によって、本来はピュアであるはずの本性が曇らされ、煩悩が蓄積されることで憎しみや怒りを生んでしまう。

この意味において「罪を憎んで人を憎まず」という回答は、ダライ・ラマ法王から及第点をいただいたようで嬉しかったです。

誰も怒りたくて、憎しみたくて、相手を傷つける行為をしているわけではない。

本当であれば、みんな平和に仲良く暮らしたい。

けれども、煩悩の蓄積(本書では「潜在力」と言っています)によって、本当は避けたい暴力を振るってしまう。

だからこそ、本書では「いかに煩悩から解脱できるのか」のヒントを述べているわけです(今回は要点のみになりますが、余裕があれば次回さらに解説します)。

そして、これも仏教的な考えですけども、苦悩というのは今回の例で言えば親子関係という「縁起」によって起こっています。

「縁起」もかなり深い意味を持っていますが、めっちゃ簡単に言えば「関係性」ですね。

その「縁」が「起」こるべくして起こる関係性のことを「縁起」といいます。

俗に「縁起が悪い」というのは、ある行為・ある出来事が悪縁を引き寄せてしまうんじゃないか、という怖れのことをいうのはご存知でしょう。

今回は母親と子供との縁起=関係性が、現象的には憎悪を起こす引き金になっているわけです。

ただし、ここは今回とても大事な点であり、そして最も理解が難しい点ではありますが、「その苦しみには実体がない」ということなんです。

もうちょっとだけわかりやすく言うと、今回の例では、

母親の存在は、今回のクライアントさんに湧いてくる憎悪の「直接原因」ではないんですよ。

なぜならば、そこに「実体はない」から。

縁起はあくまで「関係性」であって、その中に「実体」はありません。

母親はあくまで「母親」というだけに過ぎないのですが、その母親から憎悪を向けられることによって、子ども「この母親は憎き相手だ」と憎悪の認識が連鎖していく。

単なる対象(母親)に対し「憎き相手だ」というレッテルを貼っているわけですが、それは「母親の実体」ではありません。

お互いの意識の内側に抱えた煩悩が、もっと言えば業(ごう)が、縁起を通じて現象的に起こっているだけであって、そこに「実体」はないんですよ。

さらに言えば、過去の無知による誤った記憶が、いま・ここで現象的に再現、もしくは再生されているだけ。

本来は「実体がない」のに、肉体に付随する五感の認識によって「実体がある」と思い込んでしまうところ(無知)に、苦しみの根源があるんです。

これを知ることが、仏教で言うところの「苦諦(くたい)」というやつです。

動画ではここまでくどく説明しませんでしたが、文章でここまで書けば、なんとなくおわかりですかね?

ダライ・ラマ、というかチベット仏教では煩悩や業を「過去世」も含めて範囲で捉えています。

「実体がない」のを突き詰めると、『般若心経』が説く「空」の世界になるわけですね。

ですから後でも言いますが、本当に憎むべきは母親ではなく「罪・煩悩・業」なんですよ。

この前、ショート動画で『般若心経』の音読をしましたけども、これを本当に理解するのは難しいです。

日常においては相手に対する嫌悪感でムカついたり憎んだりするわけだけども、繰り返しますが「目に見える相手」は直接原因ではないので、相手に仕返しをしたところでさらなる「罪・煩悩・業」を生み出すだけ。

……って言ってもなかなかわからないでしょうから、ヒントを言うと、

・怒りを感じている『私』は、どこにあるのか?

・怒りを感じている『心』は、どこにあるのか?

これは仏教の哲学的な問いです。

怒りを感じているのは、普通は『私』に決まってますよね。

そして、『私』とは普通は私の『心』に決まってますよね。

じゃあ『私』はどこにあるんだ?

その感じている『心』はどこにあるんだ?

これがヒントです。

ここでは答えは言わないし、言ってもわからない。

ま、答えを言うなら空(くう)ですけど、わからんよね(笑)

本当は『私』なんてどこにもないし、『心』もどこにもない。

でも、五感的には「これが『私』だ」「これが『心』だ」という実感があるから困っちゃうわね(笑)

ちょっとなに言ってるかわからない?

別にケムに巻いてるわけじゃないだけど。

こりゃもうね、自分で真剣に考えるしかないんですわ。

それには2つのコースがあります。

第1のコース:禅問答みたいに、死ぬほど考えること(文字通り死ぬほど考えてね♪)。

第2のコース:「瞑想」に習熟すること(ダライ・ラマは瞑想を推奨)。

この「瞑想してわかるわかり方」を、この本では『直接知覚』という翻訳語を載せています。

この配信でたびたび言っている「気づき」とか「直観」とかは『直接知覚』ということですね。

何が『直接』かというと、論理とか理屈とか思考ではなく、瞑想を通じて「ダイレクトに叡智にアクセスするとこと」を言っているわけ。

そうすることによって、これ以上が煩悩が駆動し、業が無限に回転すること(=輪廻)を止めましょう、というのが仏教の教えなんです。

なかなか難しいでしょ?

まぁでも、一度わかってしまえばそれほど難しくはないです。

別に私は悟っているわけではないですけど、それなりに学んできた結果かもしれません。

「正しい忍耐」をするほど、慈悲や悟りの花が咲く

ではここまで説明した上で、さっきの引用部分に戻りましょう。

苦しみに耐えれば耐えるほど、あなたは悪い行いに対してさらに嫌悪の情を起こすようになるでしょう。

この「嫌悪の情」とは悪い行いそのものに対してであって、その相手ではないということ。

まさに「罪を憎んで人を憎まず」ということですよね。

悪行の罪深さ、あるいはその虚しさ。

悪行を通じてエゴを満足させたところで、そこには何の生産性もない。

二度とない人生の時間を、完全に無駄にするだけ。

その虚しさを、徹底的に悟るというのが「悪い行いに対する嫌悪の情」ということです。

どれだけの深みで、この虚しさに絶望できるか。

その意味では、解脱を求める人に足りないのは希望ではなく、絶望なんですよ。

本当に絶望できれば、この教えが深ーく入ってきます。

本当に深く入ってきたら、自分が悪行を犯すこと、人を憎んだり傷つけたりすることは絶対しなくなる。

もし「業の圧力」によって思わず悪行を犯してしまったとしても、その後で死ぬほど後悔するはずです。

もちろん、だからといって相手が自分を傷つけることを無条件に許すわけではない。

それが理不尽なものであれば、明確に反対の意思表示をしなければならない。

今回の相談例でいえば、もし私が子の立場なら、理不尽な仕打ちに対しては徹底的に抵抗するでしょう。

母親の人そのものを攻撃することなく、その「悪い行いに対する嫌悪の情」を向けるでしょう。

とはいえ、この事例は親との間で幼少の頃から繰り返されてきたパターンなので、難易度は高い。

それが仏教的に言えば「過去世」から続くパターンであるとしたら、相当に根深い。

けれども、縁あって仏教を学んでいるのなら、何回生まれ変わって死に変わっても、煩悩を滅尽させるべく「行」を行っていくことですね。

私だったら、ひたすら瞑想して「直接知覚」に心身を明け渡すでしょう。

忍耐は解脱の素晴らしさや利点に目を開かせてくれます。さらに、あなたは自分の苦しい体験を通じて、他人の痛みを推し量ることや、彼らのために何か手助けをしたいという意欲を生じることも可能になるでしょう。

「忍耐」というのは、まず知的に理解した「法」(真理)を、今度は全身全霊で悟るための「体を張った行」です。

(後で述べる「忍辱」はこの意味だと私は解釈しています)

知的に理解しただけの段階ではまだ血肉化=智慧化できていないので、ちょっと負荷がかかると苦しくなってしまう。

でも、その苦悩を超えて何とか乗り越えたいという意志によって、法(真理)が骨髄に叩き込まれていくわけです。

だからこそ、「苦しみは修行と考察を行うための絶好の機会を提供してくれるものと見ることができる」わけです。

苦しみを通じ、せっかく人間として束の間の生を与えられたのに、その貴い時間の多くを煩悩によって翻弄されてしまう悲しみを知る。

でも、煩悩で苦しんでいるのは、私だけではないのだ。

誰もが業の「苦海」の中で、苦しんでいるのだ。

そこに悲しみを慈しむ「慈悲」の心が生まれてくる。

目の前にいる「宿敵」とは、私の慈悲を育ててくださる存在なのだ、と。

・・・この観点を抜きにして「ただ堪える」だけになると、それは「我慢」になってしまう。

我慢は相手への怒りや憎しみを内面に抑圧するだけなので、それは煩悩の潜在力を高めてしまうだけ。

それで我慢の限界が来たら。暴発してしまうだけ。

だから、正しく忍耐しなければならないんです。

苦についてこのように考察を行えば、苦しみは修行と考察を行うための絶好の機会を提供してくれるものと見ることができるでしょう。

今回のクライアントさんにも動画以外の部分で直接お伝えもしているけど、このように親がとても理不尽だからこそ、仏教的な教えに向かっていかれたのは間違いありません。

順風満帆でラッキーや引き寄せの連続だったら、宗教の門など絶対に叩きませんよ。

この世の無常や儚さを強く感じるから、どこかに「救い」を求めて仏教に触れたわけです。

また、わざわざ貴重な時間とお金を使って、私にすら個人レッスンをお求めになるわけです。

苦しいのは感情的にはイヤだけれども、だからこそそれは悟りに至るためのステップにもなる。

こう考えれば、意外と人生というのは「平等」だということがわかるはずです。

この意味で、最も不幸なのは苦難も困難もない人生を歩んでいる「幸せで満たされた人」なんですよ。

そんな幸せに飽きた人は、来世は「ハードモードの人生」として転生するのかもしれません。

そして、その人生では「なんて辛い人生なんだ!」と嘆いているかもね。

今回の要点はこんな感じですかね。

チベット仏教は大きな理論体系なので、ご興味があれば今回の本を通じてまずは「お勉強」されるといいです。

そして、それを血肉化する実践としては、動画の前半で出てきた「六波羅蜜」(ろくはらみつ)ですね。

これは修行の六項目です。

一つ目、「布施」。

人に良い施しをすること。

二つ目、「持戒」。

戒めを持つということ。

三つ目、「忍辱」。

屈辱に耐えるということ(さっき説明した通り)。

四つ目、「精進」。

努力を怠らないこと。

五つ目、「禅定」(ぜんじょう)。

これは瞑想ですね。

六つ目、これらの結果として至る「智慧」。

こういったことが大事ですよ、ということを言ってるんですね。

今回は時間に限りがあるため六波羅蜜についてはザックリになりましたが、今回は「忍辱」だけでも抑えておいてください。

というか、忍辱・忍耐さえできたら他の項目は全部実践できるはず。

それでは、今回は良書『ダライ・ラマの仏教入門』をご紹介いただいた「縁起」に感謝して終わります。

改めて、今回の要点

- 「罪を憎んで人を憎まず」は、仏教的にも正しい言葉。本来の人間は無垢な存在だが、煩悩の積み重ねから悪行を生んでしまう。

- 憎悪の原因となる対象は、本来その実体がないにもかかわらず「ある」と思い込んでしまう無知を解脱するのが仏教の教え。

- 正しい知識に基づく真の忍耐は、慈悲の念や真理への理解を育ててくれる。

なお、YouTube(Podcast)は今回の文字起こし編集でカットした部分もあります。

が、今回は私も文章を書きながら勉強したかったので、めちゃくちゃ加筆修正してしまいました(笑)

ざっくり聞けるのは動画なので、よければこの文章と両方をどうぞ。

※この下に「音声プレーヤー」があります。倍速再生も可能ですし、YouTubeより通信量も少ないし、スマホを画面オフにしても聴けるので便利です。